¿Esto no es lo que estabas buscando?

Vuelve a definir los parámetros de tu búsqueda.

AGENDA SOCIAL PENDIENTE AL BICENTENARIO: LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Por ComexPerú / Publicado en Diciembre 13, 2019 / Semanario 1012 - Actualidad

Sin duda, el crecimiento económico ha permitido que la pobreza monetaria (distinta la multidimensional) se reduzca en gran medida durante las últimas décadas. En los últimos 15 años, esta ha caído 38.2 puntos porcentuales (pp), lo que significa que hemos pasado de ser un país que tenía más de la mitad de su población en situación de pobreza (58.7% en 2004) a uno muy distinto, pero aún con la quinta parte en dicha condición (20.5% en 2018). Este logro es admirable, pero la agenda social va más allá y también debe contemplar el acceso a servicios como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, educación y salud de calidad, etc., en los que existen grandes brechas.

En nuestro país aún persiste una alta inequidad en el acceso a servicios, sobre todo para los pueblos indígenas, que están localizados mayoritariamente en zonas rurales. Es cierto que nuestra geografía es compleja e impone retos inmensos para la provisión de servicios básicos, mas este no debería ser un motivo para desatender a grupos vulnerables como estos. Tal como lo menciona el reciente informe elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) sobre exclusión social en el Perú, las brechas socioeconómicas entre diferentes grupos de personas aún son persistentes, ocasionando que mujeres, indígenas, afroperuanos y personas con discapacidad mantengan indicadores de desarrollo económico y social que están muy por debajo de los demás.

Según cifras del Ministerio de Cultura (Mincul), existen 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes, y se hablan 48 lenguas indígenas u originarias en nuestro país. No obstante, de acuerdo con el último Censo Nacional de 2017, casi seis millones de personas mayores de 12 años se identifican como parte de algún pueblo indígena u originario (25.8% del total). Dado que la categoría de autoidentificación del censo comprende a personas mayores a 12 años y hace más difícil la focalización geográfica, para el presente análisis se ha optado por una diferenciación por lengua materna. Algunos informes del Mincul emplean esta condición para definir a los pueblos indígenas[1], es decir, las personas que hablan quechua, aimara y otras lenguas nativas, mientras que los pueblos no indígenas son aquellos que hablan castellano como lengua materna.

UNA RADIOGRAFÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

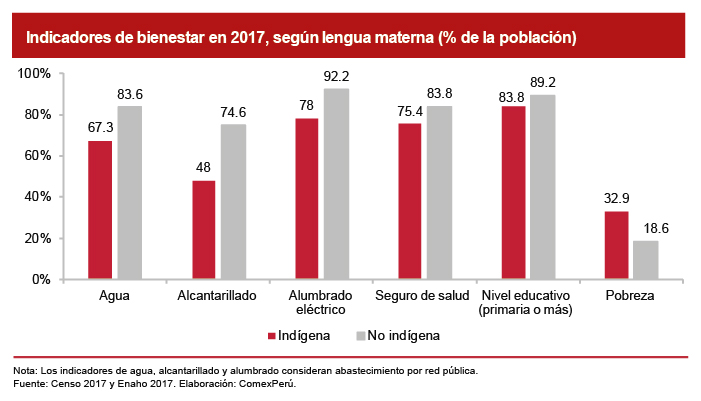

Bajo la clasificación por lengua materna, se evidencia que la brecha de acceso a servicios básicos es más alta para pueblos de lengua indígena. Por ejemplo, mientras el 83.6% de la población no indígena accede al agua por red pública, el 67.3% de la población indígena lo hace, es decir, existe una diferencia de casi 20 pp. En el caso del alcantarillado (desagüe) el acceso es mucho más diferenciado, pues menos de la mitad de la población de lengua indígena posee el servicio y existen casi 30 pp de diferencia con su contraparte. En cuanto a la tenencia de seguro y el nivel educativo también existen diferencias, aunque menos pronunciadas que en los casos anteriores. Además, vale recalcar que un 32.9% de la población indígena es pobre, porcentaje que nuestro país tenía en conjunto hace unos 10 años.

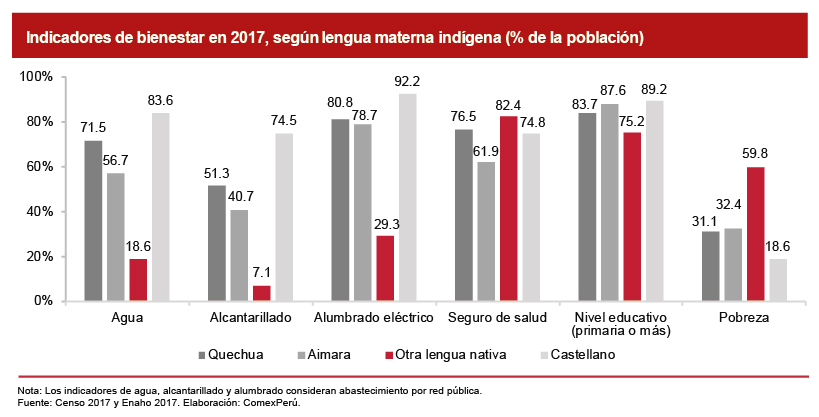

De manera más desagregada, se aprecia que la mayor ausencia del Estado se encuentra en aquellos territorios de población cuya lengua materna es distinta del quechua, aimara o castellano, es decir, donde se hablan lenguas amazónicas. No es un secreto que dichos territorios se encuentran más alejados al encontrarse en la selva del Perú, pero basta analizar algunos indicadores para darnos cuenta de la magnitud del problema. Por ejemplo, tan solo un 18.6% accede al agua por red pública, únicamente un 7.1% a alcantarillado por red pública y un 29.3% a alumbrado eléctrico por red pública. Todo ello supone un gran deterioro en la calidad de vida, debido a las enfermedades por el uso de agua contaminada, así como la falta de electricidad para emergencias o para el almacenamiento de vacunas en los centros de salud, tan solo por mencionar algunos casos.

Si bien la cobertura del seguro de salud es alta (82.4%), aún queda espacio para el aseguramiento, para lo cual la implementación del último decreto de urgencia respecto del tema debe ser monitoreada. Aunque vale señalar que el aseguramiento no es sinónimo de una atención de calidad, sobre todo en estas zonas donde la infraestructura es bastante precaria y existe gran ausentismo de profesionales. Respecto del nivel educativo, vale precisar que si bien el 75.2% de la población que habla “otra lengua nativa” tiene un nivel educativo mayor o igual a primaria, este se concentra en dicho nivel. Un 45.9% tiene primaria, un 24.2% posee secundaria y tan solo un 2.6% accede a educación superior no universitaria y un 2.5% a educación superior universitaria (frente a un 12% y un 17%, respectivamente, de sus pares que hablan castellano).

Y, en realidad, este es uno de los mayores retos para que los jóvenes de estas zonas puedan cumplir sus aspiraciones y romper los círculos de pobreza intergeneracional. Dado que el 59.8% de dicha población califica como pobre, es imperativo que se brinden mecanismos desde el Estado para promover un mayor nivel educativo en estos territorios. El sistema educativo en su conjunto aún requiere una reformulación que favorezca la educación de los pueblos indígenas u originarios desde un enfoque integral.

En este sentido, la política pública debe focalizar estas carencias para formular proyectos o programas que puedan atender esta realidad. Sin embargo, el trabajo estatal actual es bastante limitado y disperso para enfrentarlas, pues cada población tiene una entidad que se encarga de dicha función. En el caso puntual de los pueblos indígenas, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mincul se encarga del derecho de consulta previa y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social solo se ocupa de los indígenas en tanto sean pobres y vivan en zonas rurales, tal como señala el informe de Grade. Se requieren acciones transversales y con mayor celeridad; de lo contrario, pasarán décadas (sí, ¡décadas al ritmo actual!) para que dichas poblaciones gocen de una efectiva igualdad de oportunidades.

[1] Cabe aclarar que, oficialmente, los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria. En el Perú, viven actualmente 55 pueblos indígenas u originarios reconocidos oficialmente; sin embargo, existe un debate acerca de qué pueblos deberían ser considerados como tales en la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, administrada por el Mincul.

ARTÍCULOS RECOMENDADOS