¿Esto no es lo que estabas buscando?

Vuelve a definir los parámetros de tu búsqueda.

EL AÑO PASADO, LAS MUJERES GANARON SALARIOS EQUIVALENTES AL 80.7% DE LOS RECIBIDOS POR HOMBRES

Por ComexPerú / Publicado en Septiembre 03, 2021 / Semanario 1088 - Hechos de Importancia

De acuerdo con el último Informe Global sobre la Brecha de Género 2021, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se posicionó como un país moderadamente inclusivo al ocupar el puesto 62 de las 156 economías evaluadas. No obstante, el mercado laboral peruano evidenció un rezago considerable, pues ocupamos el puesto 129 en el pilar de equidad salarial para similares trabajos.

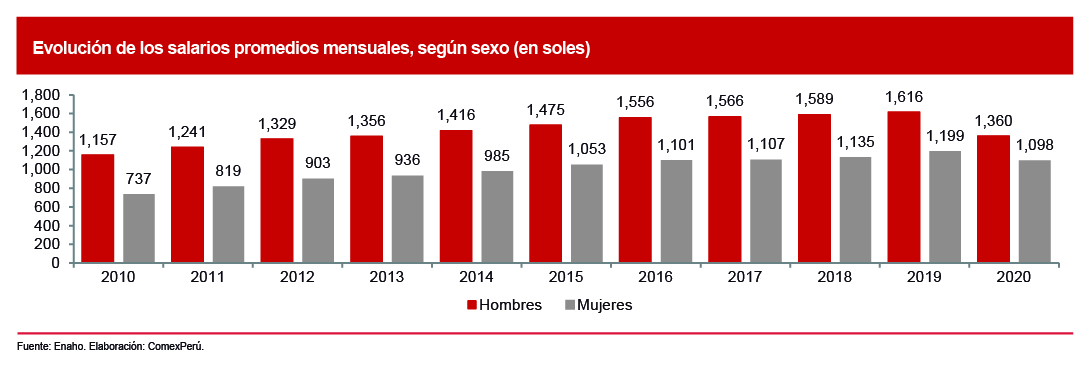

Esto no sorprende al considerar que los salarios promedios mensuales de los hombres suelen superar a los de las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el 2020, el sueldo promedio masculino a nivel nacional fue de S/ 1,360, mientras que el femenino, solo de S/ 1,098. Es decir, las mujeres recibieron S/ 262 menos que los hombres, en promedio, lo que equivale a un 80.7% de los salarios de sus contrapartes. Es importante mencionar que esto significa un progreso respecto de los resultados de 2019 en cuanto a la proporción, la cual ascendía al 74.2%, mas no respecto a la diferencia entre los salarios promedios de hombres y mujeres, que era de S/ 417. Esta situación se explica por una reducción en los salarios promedio para ambos grupos en 2020 producto de la pandemia.

LA BRECHA EN LOS DEPARTAMENTOS

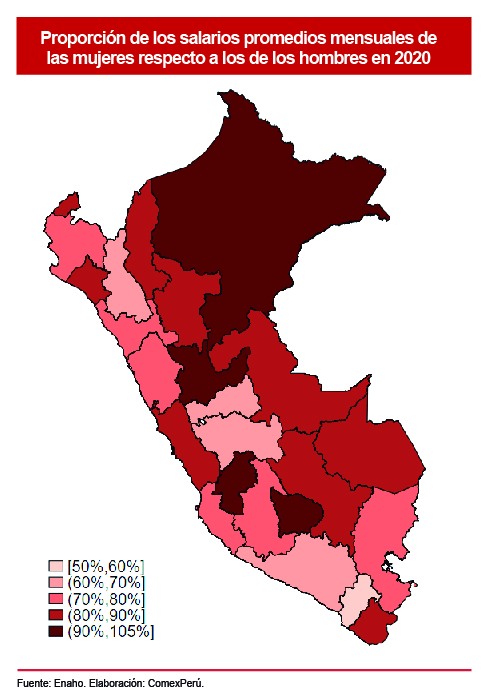

La brecha salarial se agudiza en departamentos como Moquegua, donde el salario promedio mensual de las mujeres ascendió a S/ 1,049 el año pasado, lo que representa apenas el 51.1% del de los hombres (S/ 2,051), según cifras de la Enaho.

El segundo departamento con la brecha más alta fue Arequipa, donde las mujeres recibieron S/ 1,163, lo que equivale al 66.3% de lo percibido por sus contrapartes (S/ 1,754). Cajamarca ocupó el tercer puesto, pues las mujeres registraron salarios de S/ 630, un 66.4% de lo recibido por los hombres (S/ 949).

No obstante, es importante resaltar que, el año pasado, Loreto fue el único departamento en el cual las mujeres recibieron salarios mayores que los hombres. En particular, el salario promedio mensual femenino ascendió a S/ 1,197, un 4.6% por encima del masculino (S/ 1,145).

Por su parte, Huancavelica presentó una diferencia mínima, pues el salario promedio de las mujeres (S/ 640) equivalió al 98.5% de lo percibido por los hombres (S/ 650), aunque este departamento también se caracterizó por registrar los menores salarios a nivel nacional.

Otros casos rescatables fueron Huánuco, donde la proporción de los salarios femeninos respecto de los masculinos ascendió al 91.9%, y Apurímac, con un 90.5%.

¿Y CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA EQUIDAD?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la persistencia de la desigualdad de género representa un rezago en el desarrollo sostenible del país, pues implica una mayor vulnerabilidad a factores como el subempleo y la pobreza. Inclusive, en los últimos años se observa un fenómeno denominado “feminización de la pobreza”, pues las mujeres explicaban el 51.4% de la población en pobreza monetaria en 2018.

Esta situación se agrava al considerar que el 70.6% de mujeres a nivel nacional en situación de pobreza recibían ingresos propios en 2019, en contraste con el 88.1% de hombres en similar condición, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lamentablemente, ello se agudiza en el ámbito rural, donde apenas el 56.5% de las mujeres pobres recibía ingresos propios, en contraste con el 87.3% de los hombres. Es decir, no solo la población femenina presenta menores oportunidades para salir de la pobreza, pero aquellas que acceden a ingresos propios lo hacen en desventaja respecto de sus contrapartes.

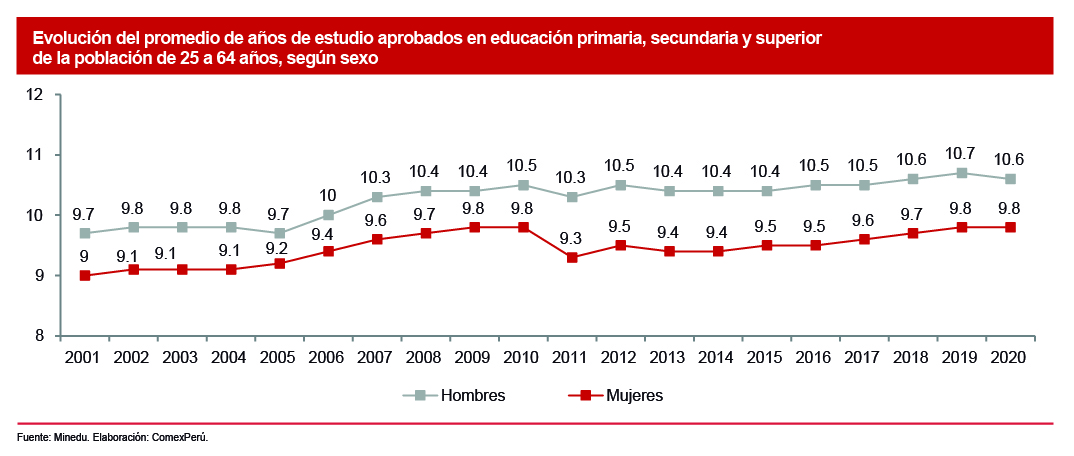

Una manera de revertir esta situación pasa por abordar la brecha de género en educación. En particular, de acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), el número de años promedio de estudio aprobados en educación primaria, secundaria y superior de la población de 25 a 64 años en los hombres ascendió a 10.6 en 2020, casi un año por encima del 9.8 registrado para las mujeres. Lamentablemente, esta situación se ha mantenido casi constante durante las últimas dos décadas, lo cual representa una pérdida de las capacidades necesarias para aumentar la productividad de la población femenina y el nivel de salarios a los cuales podrían acceder.

No obstante, también es importante considerar las limitaciones estructurales adicionales que enfrenta la población femenina. Por ejemplo, esta suele buscar puestos de trabajos más flexibles o trabajar menores horas para cubrir labores del hogar, lo cual las fuerza a sacrificar sus opciones de capacitación y promoción en el trabajo, según la Defensoría del Pueblo. Esto también se aprecia en los efectos de la maternidad, la cual incentiva una búsqueda de mayor flexibilidad, pues la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que ello implica una penalidad en los ingresos para las mujeres del 12.9% en nuestro país, mientras que para los hombres genera un beneficio del 5.9% en sus salarios.

Lamentablemente, la persistencia de la brecha restringe el desarrollo económico y social del país. Esto se aprecia en la estimación de la propensión marginal al consumo realizada por la Defensoría del Pueblo, ya que los hogares dirigidos por mujeres destinarían entre un 50.7% y un 63% de los ingresos adicionales que percibirían, en caso se reduzca la brecha, al consumo, aunque el efecto podría aumentar hasta un 71.2% en la población más pobre del país.

Es indudable que las mujeres poseen las mismas aptitudes que los hombres, aunque se encuentran limitadas por las restricciones de acceso a la educación y a empleos adecuados por las responsabilidades del hogar que se les impone. En ese sentido, resulta necesario potenciar la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género, diseñada para revertir esta situación y proveerlas de mayores oportunidades, a través de certificaciones de capacidades y capacitaciones para mejorar sus niveles de empleabilidad, lejos de acciones intervencionistas, poco o nada meritocráticas, como las cuotas.

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

- Economía

- Actualidad

- Gobiernos Locales

Perú rezagado en bienestar social: persisten brechas en planificación

A pesar del crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, el Perú enfrenta un estancamiento en su progreso social. ¿Qué revela el más reciente ranking global sobre el bienestar de nuestra población y qué podemos aprender de otros países de la región?

- Comercio Exterior

- Economía

- Actualidad

Los efectos globales del “Día de la Liberación”

El pasado miércoles 2 de abril, el llamado “Día de la Liberación”, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a la mayoría de los países del mundo. Estos se justifican en revertir la balanza comercial negativa y promover la industria nacional. Sin embargo, en realidad, tendrán efectos negativos para la economía estadounidense y mundial.