¿Esto no es lo que estabas buscando?

Vuelve a definir los parámetros de tu búsqueda.

ESTADO EMPRESARIO, ¿LECCIÓN NO APRENDIDA?

Por ComexPerú / Publicado en Junio 07, 2019 / Semanario 987 - Economía

Es imposible negar las ganancias que ha traído el modelo de economía de libre mercado al desarrollo de nuestro país. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en los últimos 20 años, nuestra economía ha logrado un crecimiento ininterrumpido a una tasa promedio anual del 4.9%. Asimismo, la pobreza se ha reducido del 54.8%, en 2001, al 20.5%, en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Y es que son precisamente los principios de libre competencia, apertura e integración al mundo, y no intervención estatal los que han alentado la inversión privada y la actividad empresarial, que tantas oportunidades y empleo han generado en el país.

No obstante, a pesar de las bondades del modelo, aún hay quienes buscan instaurar políticas probadamente fallidas. Recientemente, por más que después haya tratado de aclarar sus declaraciones, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, expresó su simpatía por iniciar una discusión sobre la evaluación de modificar el capítulo económico de la Constitución para que el Estado intervenga en sectores empresariales como la minería, el petróleo y líneas aéreas. ¿Es que acaso no se recuerda la experiencia del Estado empresario y su nefasto legado a la economía nacional?

El Gobierno militar de los setenta es un claro ejemplo. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 1968 y 1979, fueron creadas alrededor de 175 empresas públicas, las cuales generaron millonarias pérdidas. Mientras que, en 1968, estas pérdidas ascendieron a US$ 46 millones, en 1979, alcanzaron los US$ 2,481 millones. Es decir, el afán del Estado peruano de tomar el rol de empresario le costó al país alrededor de US$ 18,780 millones en dicho periodo. Esto, evidentemente, contribuyó a incrementar la deuda pública, que pasó de un 15% del PBI a un 48% entre 1968 y 1978. Como consecuencia, obtuvimos un país que creaba dinero para subsanar sus deudas y un sector privado obstaculizado, lo que se reflejó en un menor dinamismo de la inversión.

Asimismo, las empresas públicas no solo produjeron grandes pérdidas monetarias y poca reinversión, sino que la mayoría mostró un gran nivel de ineficiencia. A manera de ejemplo, hasta antes de la privatización de las empresas públicas de las telecomunicaciones[1], de las 4,793 cabinas existentes, solo el 67% estaban operativas. Además, mientras que para satisfacer la demanda era necesaria una inversión anual de US$ 300 millones, únicamente se invertían US$ 76 millones, lo que provocó un lento crecimiento de la instalación de las líneas telefónicas.

Igualmente, en el sector energético, tras pasar a manos del sector privado, se logró reducir las pérdidas de energía del 21.8% en 1993 al 11.8% en 1999, y se duplicó la generación total. En lo relacionado con la operación de ferrocarriles, sucedió lo mismo, se consiguieron ingresos públicos por más de US$ 12 millones frente a la pérdida de US$ 30.9 millones en 1997.

Ahora bien, casos similares al de nuestro Estado empresario se han repetido —y siguen repitiéndose— en la región. Argentina, por ejemplo, cuenta en la actualidad con una gran cantidad de empresas públicas que ocasionan cuantiosas pérdidas al Estado. A propósito del sector estratégico de las aerolíneas, según The Cato Institute, la empresa pública Aerolíneas Argentinas, que es financiada con una alta proporción de tributos y no necesariamente por los pasajeros que gozan del servicio, acumula pérdidas diarias cercanas a US$ 1 millón. Asimismo, según The Economist, solo el 56% de sus vuelos se realizan a tiempo y, además, la aerolínea se encuentra cerca del último puesto en la mayoría de los rankings de la industria, lo que, evidentemente, demuestra su ineficiencia.

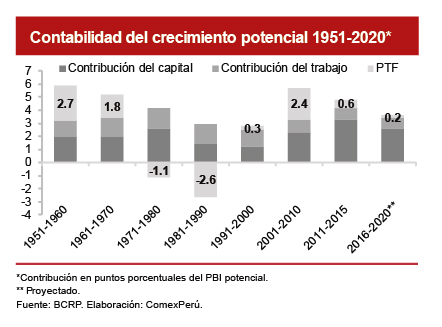

Por último, tal como se observa en el gráfico, en la década de los setenta y ochenta, la productividad total de factores (PTF) sufrió un evidente deterioro. Según el BCRP, las políticas intervencionistas y proteccionistas contribuyeron a dicho resultado. En esta línea, fueron las reformas estructurales implementadas en los noventa, para promover la economía de mercado, las que contribuyeron a la mejora de la PTF. En lo que concierne a los periodos más recientes, la misma institución señala que la regulación excesiva obstaculiza un mayor dinamismo de la PTF. Dadas estas condiciones, resulta paradójico que haya quienes busquen aún una mayor intervención estatal.

Evidentemente, en el funcionamiento de una empresa, es el privado quien, con el fin de maximizar sus beneficios, tendrá la experiencia y los incentivos adecuados para invertir y generar bienes y servicios de calidad que satisfagan a los consumidores. Por el contrario, las empresas públicas, al no valorar el dinero ni contar con el mismo incentivo que el privado, suelen operar conforme a intereses políticos.

No cabe duda de que es necesaria la adopción de medidas que impulsen nuestro crecimiento potencial, especialmente en aquellos sectores que son grandes catalizadores de la productividad, como educación, salud e infraestructura. ¿No son estos los “sectores estratégicos” en los que el Estado debería hacerse presente?

[1] http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/CIDEF/oscuga/InformeCPTYENTEL.pdf

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

- Economía

- Actualidad

- Gobiernos Locales

Perú rezagado en bienestar social: persisten brechas en planificación

A pesar del crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, el Perú enfrenta un estancamiento en su progreso social. ¿Qué revela el más reciente ranking global sobre el bienestar de nuestra población y qué podemos aprender de otros países de la región?

- Comercio Exterior

- Economía

- Actualidad

Los efectos globales del “Día de la Liberación”

El pasado miércoles 2 de abril, el llamado “Día de la Liberación”, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la imposición de aranceles a la mayoría de los países del mundo. Estos se justifican en revertir la balanza comercial negativa y promover la industria nacional. Sin embargo, en realidad, tendrán efectos negativos para la economía estadounidense y mundial.